阅读提示

目前经济形势严峻,很多企业为了追求经营效益,与员工签订《业绩达标协议》,甚至施行“末位淘汰制”等类似制度来激发员工潜力,那公司因劳动者业绩不达标对其予以辞退,是否合法?我们来看看今天的案例。

案情简介

何某某于2020年10月27日加入某公司,担任营销专员,劳动合同期限至2023年10月26日。

除了劳动合同,何某某还与公司签订了《业绩达标协议》,协议中约定“若连续三个月业绩不达标,公司有权辞退何某某”。

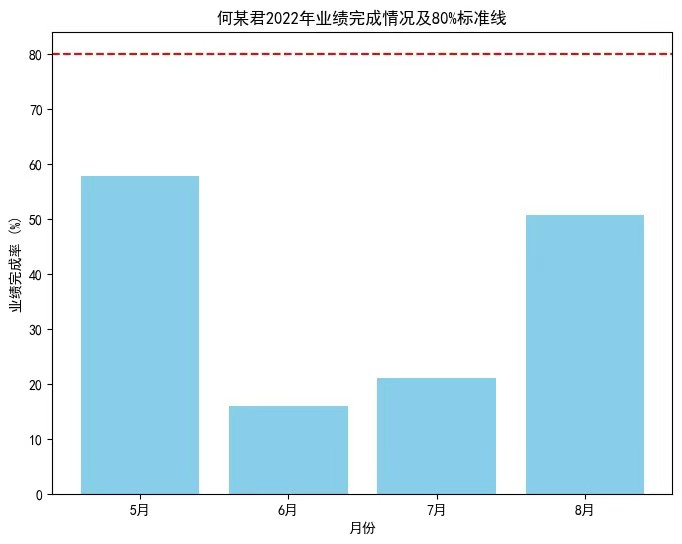

在2022年5月至8月期间,何某某的业绩完成情况分别为57.84%、15.91%、21.01%、50.65%,连续四个月未达到公司规定的80%业绩完成率,公司据此解除与何某某的劳动合同,何某某不服,申请劳动仲裁。

法院认为公司在解除劳动合同过程中,未能提供何某某经过培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作的证据,因此判决该公司违法解除劳动合同,应向何某某支付经济赔偿金。

案件焦点

因未完成业绩,公司解除与何某某的劳动合同是否符合《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定?

律师分析

一、《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动合同的解除及终止的情形有明确的规定。

该法第四十条规定,用人单位在劳动者不能胜任工作时,应先进行培训或调整工作岗位;如果劳动者经过培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作,用人单位才可以解除劳动合同。

本案中,公司以何某某连续四个月业绩未达标为由解除劳动合同,虽然双方签订了《业绩达标协议》,且在协议中约定,“若连续三个月不达标,公司有权解除合同”。

但是业绩不达标本质上属于员工不能胜任工作,该约定违反了《中华人民共和国劳动合同法》第四十条的规定,属于任意约定解除条件,应属无效。

因此,公司基于该份协议的约定解除劳动合同属于违法解除劳动合同。

二、公司若违法解除劳动合同,根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十七条规定,公司向员工支付的就不是经济补偿金,而是经济赔偿金,经济赔偿金的金额是经济补偿金的双倍。

三、用人单位为劳动者设置一定的业绩目标,有利于激励劳动者,体现了用人单位的自主管理权。

但是要注意法律的边界,在行使用工管理权时,不能损害劳动者的合法权益。

当劳动者所提供的劳动无法达到用人单位的经营目标时,用人单位应当首先对劳动者进行培训或者调整岗位,协助劳动者适应工作岗位,不能直接予以辞退。

在进行培训或者调整岗位之后,还不能胜任的,才能行使劳动合同解除权。

法律链接

《中华人民共和国劳动合同法》

第四十条规定:

有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:

(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

《中华人民共和国劳动合同法》

第四十七条规定:

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。

本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

《中华人民共和国劳动合同法》

第八十七条规定:

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。